ついに今年もラストの更新となりました。開発者ブログ編集委員の id:tetsuro-itoです。

id:tetsuro-itoです。

時は師走、ソフトウェアテック界隈ではおなじみとなったアドベントカレンダーの季節でした。

当社もClassi developers Advent Calendar 2022と銘打ち、24本の記事が集まりました。

今年のアドベントカレンダーを振り返る記事で締めさせていただきます。

Classi developers Advent Calendar2022

Classi developers Advent Calendar2022

昨年も同じ方式での振り返りをしていますが、今年も同様のテイストで編集部で改めて投稿された記事を振り返り、一言ずつコメントで紹介することにしました。

もしまだご覧になっていない記事があったらぜひこの機会に読んでみてください。

振り返り

id:ClassiJPより

id:ClassiJPより

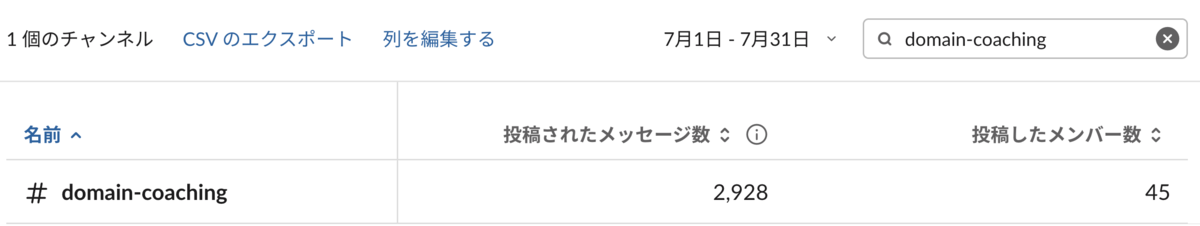

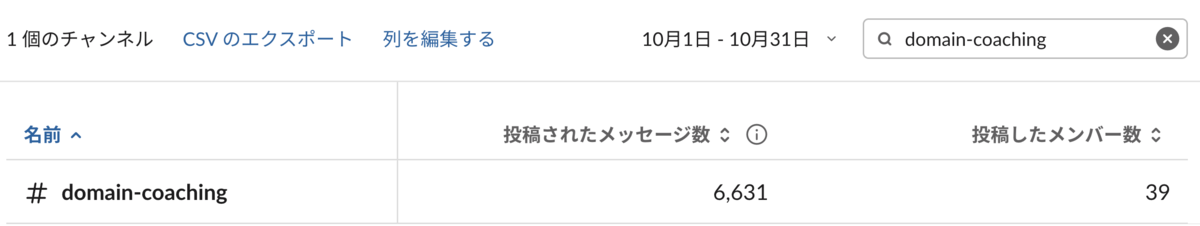

開発本部が抱えていた組織課題をどのように考え変更していったか、またその効果はどうだったかについてまとめられています。

社内のslackや開発本部の全体会等でも発信してくれていたので流れは追っていましたが、こうやってまとまった状態になると色々やってたんだな〜って感じで歴史を感じました。

id:kiryuanzuより

id:kiryuanzuより

社内で行われているGitHub運用委員の活動を紹介した記事です。

今まで Web上で確認していた各種クレジットの残高状況を自動化および可視化する仕組みを作ったり、ポリシーを制定・広報することで過剰な権限を持つことを防ぎ望ましいデフォルトを用意することを進めてくださったりと様々な取り組みをしてくださっています。

今まで単純作業で情報を確認していたところから、GitHubのAPIから取得したデータをBigQueryに取り込むツールを作って効率的に可視化することによって、快適な運用へと繋がっているのがまさに技術で課題を解決していく動きそのものという感じでとても良かったです。

id:aerealより

id:aerealより

泥臭い話ですがよくある話でもあります。小綺麗な話ばかりじゃないところが肩肘張っていなくて良いなと思います。

ちなみに僕もアプリケーションをキャッチアップする時にはリクエストテストから見ていきます。同じですね。

決して突飛であったり極めて新規性のある内容ではないのですが、それだけに「当たり前のことを当たり前にやる」ことの価値について考えさせられます。

著者の  id:tkdn は粘り強いエンジニアリングをしてくれるという印象を持っているのですが、それを裏付けるような記事に思わず笑顔です。

id:tkdn は粘り強いエンジニアリングをしてくれるという印象を持っているのですが、それを裏付けるような記事に思わず笑顔です。

id:aerealより

id:aerealより

図らずも似たトピックが続きました。僕もChatGPTには様々な (おもしろさにまつわる) 可能性を見出しています。

この世には「やったほうが良いこと」はそれはもう無限に等しく存在しますし、それらすべてをやれたら最高なのは間違いないのですが、それは非現実的だから現実を見て一歩ずつ良くしていこう、という内容でした。

この記事も事もなげに書いていますが秩序が失われているプロジェクト・チームは本当にしっちゃかめっちゃかなので、一歩前進させるにも苦労したりするものです。

ゆくゆくはこの記事を思い出して秩序を失う前に踏み止まれる強いチームを作っていきたいですね。

id:ClassiJPより

id:ClassiJPより

@kaori_cho さんの技育祭2022秋登壇エントリです。

9月入社→10月に会社の名前背負って登壇のスピード感がすごい!

記事中でも記載ありましたが、社内のSlack等での他のエンジニアを巻き込んでの事前準備してる様子はパワーあふれていて印象的でした。

id:tetsuro-itoより

id:tetsuro-itoより

先月に出た前編に引き続いて、Hardeningの後半の記事でした。Hardeningの概要や実際のイベントの内容について、そしてそのイベントにどのようなことを意識して臨んだのかが書かれており、とても勉強になりました。最近ではセキュリティの意識を上げていかねばいけない状況もあるので、こうした取り組みを率先して取り組んでいるメンバーがいるのは心強いです。

あと、写真が多めに掲載されていて、沖縄の感じや本戦の状況などが視覚的にも理解しやすくてよかったです。

id:kiryuanzuより

s3fs という S3バケットを FUSE(Filesystem in Userspace)経由でサーバのファイルシステムにマウントするツールを使った時の設定や注意点についてまとめてくださりました。

id:kiryuanzuより

s3fs という S3バケットを FUSE(Filesystem in Userspace)経由でサーバのファイルシステムにマウントするツールを使った時の設定や注意点についてまとめてくださりました。

s3fs を触っていく中で、 FUSE のオプションと s3fs 独自のオプションがそれぞれ存在していることや、そもそも FUSE はカーネルの機能でファイル操作をジャックするのは FUSE が提供する機能であり、そこから拡張して S3 とやりとりしているのが s3fs であるということを調べていく中で理解したという話をされており、ツールの使い方以外にも技術の仕組みについてもしっかり深掘りされていたのが印象的な記事でした。FUSE がどういうツールなのか含めて学ぶことのできて興味深かったです。

筆者の id:ut61z さんはSRE留学という社内制度で基盤インフラチームに在籍しており、インフラ周りの経験をガンガン積んでいます。今後もインフラ系で良いネタの記事を持ち込んでいただけたら幸いです!

id:tkdnより

id:tkdnより

デスクトップアプリになっている Slack や Teams などは実は Electron 製ですが、実際に起動するまで何が必要か基礎的なことをまとめている記事でした。Content Security Policy や Web フロントエンドのビルドなどデスクトップアプリとはいえど、Web 開発スタートのエッセンスが詰まっているなと記事を読んで感じました。lowput さん、Slack でも TypeScript 勉強会をチームでやりたいので TypeScript 実践のためのおすすめリンク教えてほしい、などキャッチアップや率先した活動をお見かけしています。次回はぜひ開発者ブログへのアウトプットを期待しています!

id:tkdnより

id:tkdnより

普段の業務において私は白瀧さんと近しいようで遠いお隣さんのようなポジションで仕事をしていたので、Slack での投稿やプロジェクトの近況を知るくらいで断片的にしか情報を得ていませんでしたが、今回の記事でプロトタイプの実装や学校へ持っていきユーザーインタビューする中で PoC を着実に形にしていく過程が分かってようやく点が線になりました。学校検証という 顧客を含めたいろんな方を巻き込んでの成功体験が伝わってくる、非常に良い記事でしたね。

id:tkdnより

id:tkdnより

わたし自身 daichi さんと同じ領域のお隣さんチームかつフロントエンドを得意としていることもあり、進め方の相談を受けたり壁打ち相手をしたり場面が多く最後の振り返りまで参加させてもらいました。Angular アップデートだけではなく、最近は断捨離活動や他のメンバーも巻き込んだ改善やプロダクトグロースにもアジリティ高く動いてるのを目にして、記事中の経験が生きているのかもしれないと感じています。

id:tkdnより

id:tkdnより

記事中でも触れていますが、QA チームがすごいとわたしも Classi に入って感じるところです。まだまだユニットテストだけでは担保できていないチームもあるなかで QA チームの手厚いサポートによって安心してリリースできる場面が少なくありません。身を任せられるだけではなく記事中にあるナレッジ共有のおかげでドメインに対する知識の豊富さも心強く感じます。来年 Classi QA チームが JaSST’23 Tokyo で登壇するのは本当に楽しみですね。

id:tetsuro-itoより

id:tetsuro-itoより

今年の新卒研修を担当してくれた中島さんの記事です。リモートワーク環境における研修の実施の難しさや、その中での気づきを等身大に語ってくれていて、他の組織でも同様の担当をしている方などの意見を聞いてみたくなる記事でした。その研修を経て、新卒メンバーからみた観点の記事もあり、色々な伏線回収になりました。

id:ClassiJPより

id:ClassiJPより

機械学習何もわからないので完全に知らない世界すぎてめちゃめちゃ興味深く読みました。

サンプルコード丁寧に書いてくれてるので年末年始にコピペして触ってみようと思います!

id:aerealより

id:aerealより

私も参加している編集部のレビュープロセスについての紹介です。

編集部のメンバーが増えてレビュープロセスが安定して回せているのも、こうした観点を共有できているからに他なりません。

会社の名前を出しているので下手なものを出さないために……というのももちろんありますが、執筆者がせっかく意欲をもって書いてくれるのだから良いものにしようという意識でレビューしています。

id:ClassiJPより

id:ClassiJPより

弊社の誇るセキュリティ芸人 @nomizooone さんがセキュリティ学習ができる教材を紹介してくれてます。

紹介されている2つのサイトどちらもホリデーシーズンっぽいテイストだったり、記事中に豊富に貼られた画像がとても楽しそうだったりして、年末年始の空いた時間にでも触ってみようかなという気分にさせてくれてとてもよいです。

冒頭で触れられていた弊社の脆弱性対応をどうやってるかの真面目な話の執筆もお待ちしております!

id:tetsuro-itoより

id:tetsuro-itoより

今年入社した新卒が配属された後で、チーム開発にどのように向き合ったかを赤裸々に書いてくれた記事です。

どのようなスタンスで仕事をしていくか、新卒なのにここまで言語化できていて、すごいなと感心しました。チーム開発がどこかうまくいってないなと悩んでいる人には気づきを与えられる内容だと思うので、そうした方に読んでもらいたいですね。

id:kiryuanzuより

id:kiryuanzuより

Classi のフロントエンド方面でバリバリ活躍されている id:lifewood さんの個人ブログの記事です。appwrite という Baas(Backend as a Service)プラットフォームを用いて Angular開発を行う上での tips を紹介しています。

データベースや認証機能をシュッと作ることができたり、Webアプリケーション以外にもモバイルアプリの環境も触ることができたりと、色々試せそうなプラットフォームで面白そうです。

id:tetsuro-itoより

id:tetsuro-itoより

DBといえば、そーだいさん。そーだいさんといえばDBというイメージ通りにMySQLからPostgreSQLにデータを移行する際の注意点を書いていただきました。両者は互換性がないので、色々とハマりポイントが多そうなことも、この記事からわかりました。

最終的にこの移行自体はそんなに進めていないけれども、もしそういう方がいるならこうした方がいいよというそーだいさんのおせっかい優しさを感じるまとめでした。

急遽欠番となってしまった日に記事を提供していただき、編集部としても感謝です。

id:ClassiJPより

id:ClassiJPより

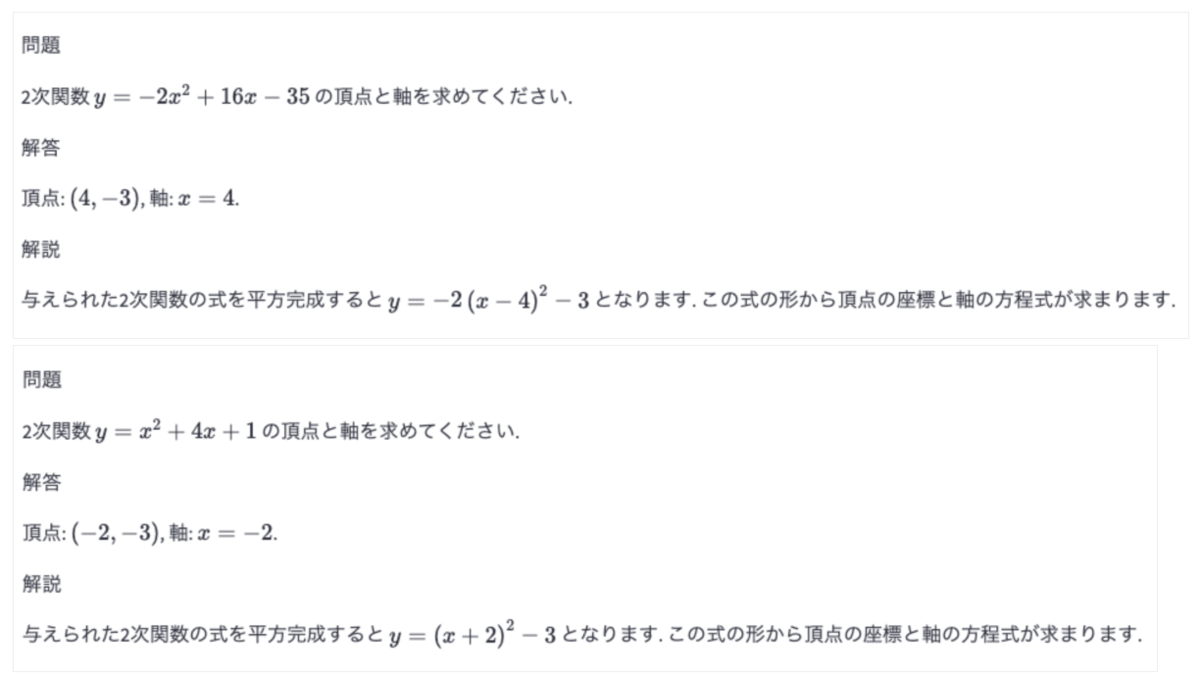

来年度リリースの新プロダクト「学習トレーニング」に向け、質の高い学習コンテンツのスムーズな制作のためにデータサイエンティンストとしての知見をどう活かしているかが紹介記事でした。

完全に一読者の感想ですが、個人的に学習コンテンツ作成等は人間がウンウン考えながら作るイメージがいまだにあるので、自動作問のために何を考えどのように実現しようとしているかのプロセスが見えてとてもおもしろかったです。

id:tetsuro-itoより

id:tetsuro-itoより

普段、バックエンドエンジニアとしてRailsを書いている陳さんがプライベートでIoTの温度モニタリングのシステムを作った記事です。全文英語で書かれているので、そうした記事を読みたい人におすすめです。

通信プロトコルにMQTTを採用した話やラズパイの実装の話など、普段はあまり接しない話題で、とても勉強になりました。

id:aerealより

id:aerealより

私も参加した勉強会の報告記事です。記事中で触れられているように今年の新卒メンバー (ジュニア) からキャリアを積んだシニアまで幅広いメンバーで臨んだおかげでとても豊かな示唆を得られました。

ジュニアメンバーが「この前勉強会で出てきたことと同じ失敗をしてしまった! 次はこういう風に変えたい」というような感想を持っているのを見て将来は明るいなあと感じたことを思い出します。

id:kiryuanzuより

新規プロジェクトを始めるにあたって動作検証用のミニアプリを作って開発を進めた記事です。

執筆者の id:indiamela さんとは同じチームで仕事をしていて、私も実際にこのブログで出てきたミニアプリにお世話になりました。記事で説明されていますが、このように素早く作って検証することで、やってみたい動作のテストやデザインの反映などがスムーズになりとても効率的な動き方になっていると思います。

今やっている開発についてまだまだ書きたいことがあるとのことなので、次の新作記事も楽しみにしています。

id:kiryuanzuより

新規プロジェクトを始めるにあたって動作検証用のミニアプリを作って開発を進めた記事です。

執筆者の id:indiamela さんとは同じチームで仕事をしていて、私も実際にこのブログで出てきたミニアプリにお世話になりました。記事で説明されていますが、このように素早く作って検証することで、やってみたい動作のテストやデザインの反映などがスムーズになりとても効率的な動き方になっていると思います。

今やっている開発についてまだまだ書きたいことがあるとのことなので、次の新作記事も楽しみにしています。

id:kiryuanzuより

id:kiryuanzuより

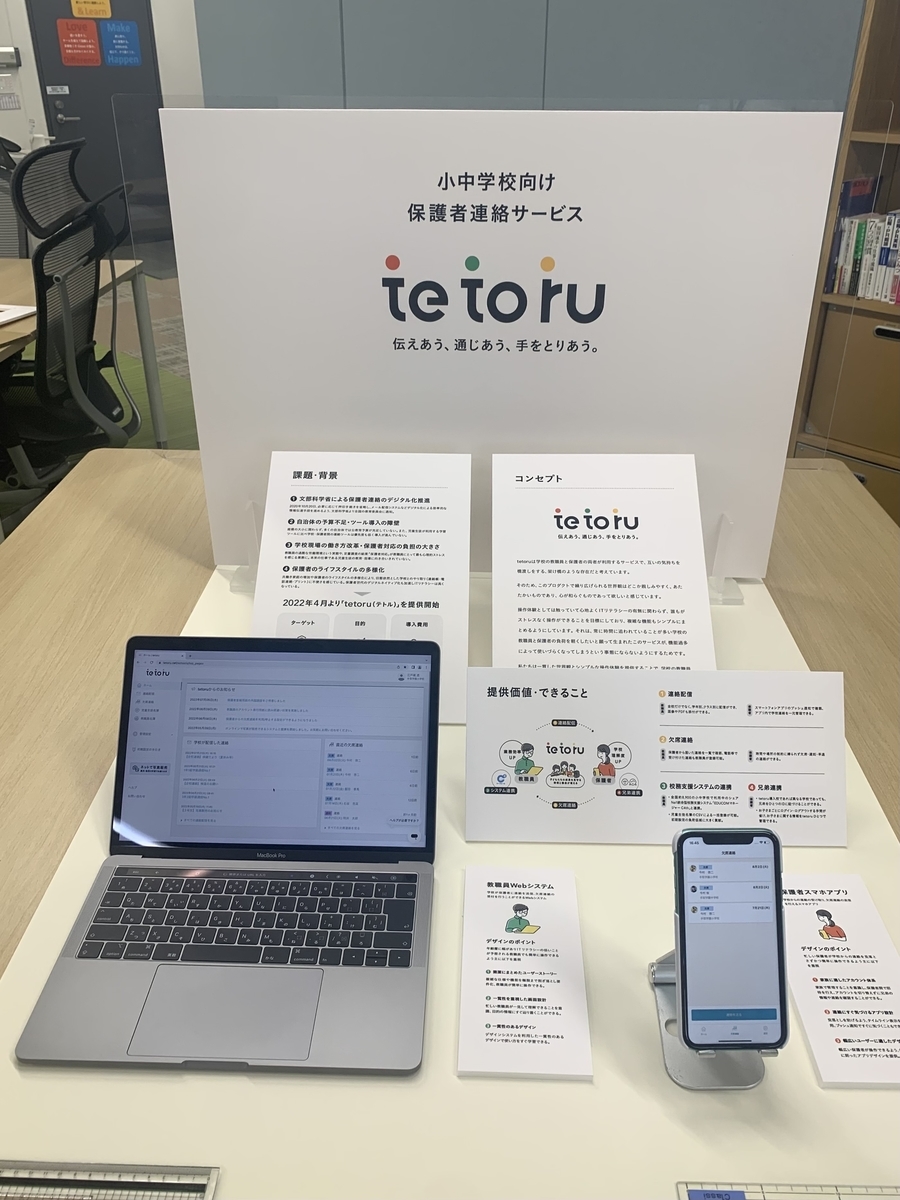

Classi が小中学校向けに展開している保護者連絡サービスの「tetoru」が今年のグッドデザイン賞を受賞した際の過程を紹介した記事です。

グッドデザイン賞に関してはよくSNSで目にしますが、審査において求められている4つの視点や審査の進め方に関してはは知らなかったのでとても興味深かったです。記事中でも述べられていますが、リリースされる前からグッドデザイン賞に受賞できるサービスになったらいいなという想いを密かに抱かれていたとのことで、実際に夢を叶えているのがとてもアツいエピソードだと感じました。

id:tetsuro-itoより

id:tetsuro-itoより

tetoruでデザイナーをしているさーさんの記事です。新規事業であるtetoruのデザイン管理をXDからFigmaに移行する時のTipsを紹介してくれています。導入部分のストーリーテイストも読みやすくてさすがだなぁと感じました。

エンジニアもディレクトリ構成などを議論するのと同様にデザイナーもこうしたデザイン管理をどのように行うとよいのかきちんと考えられているのだなととても参考になりました。

おわりに

今年も無事にアドベントカレンダーを完走することができました。投稿してくれた社内のメンバー、そして読んでくれた読者の方々、ありがとうございました。

今年の記事は開発者ブログに寄稿してくれるメンバーが多く、編集部もレビュー対応にてんやわんやな状態になりました。

しかし、その甲斐もあって、良い記事が今年はたくさん出てきたと思いますし、普段は業務で絡みがないメンバーの記事を読むと、その人たちのチームの状況や関心ごとがわかるので、とても良いなと感じました。

アウトプットを継続して行うことの大事さというのは、皆理解していることと思いますが、こうしたイベントによって少し密度や強度を持った発信の機会は今後もうまく使っていきたいと思います。来年のClassi開発者ブログにもご期待ください。

それではみなさま良いお年を!