こんにちは。データサイエンティストのオウです。先日、チームで生成AIのPrompt Engineeringに関する勉強会を実施しました。本記事ではその勉強会について紹介します。

なぜ取り組んだか?

現在、生成AIの時代が本格的に到来しています。Classiでは以前からAI技術を活用し、英語の自動作問技術を開発してきましたが、今後は生成AIを活用することでさらに大きな価値を生み出せると考えています。

そのためには、生成AIの全体像を把握し、適切に活用することが重要です。一方で、生成AIの制限やリスクについても考慮しなければ、安全で信頼できるサービスを提供することはできません。生成AIを効果的かつ安全に活用していく上で不可欠な技術の一つがPrompt Engineering です。

そこで、データサイエンスチームで Prompt Engineering の勉強会を開催しました。参考資料として『Prompt Engineering Guide』を活用し、生成AIに関する幅広い知識を学びました。

なぜこの本を選んだのか?

『Prompt Engineering Guide』は GitHub 上で公開されているガイドで、194人の貢献者(2025年3月12日時点)によって執筆されています。この本は、多くの論文を基にしており、生成AIを活用する上で重要な技術について詳しく解説しています。

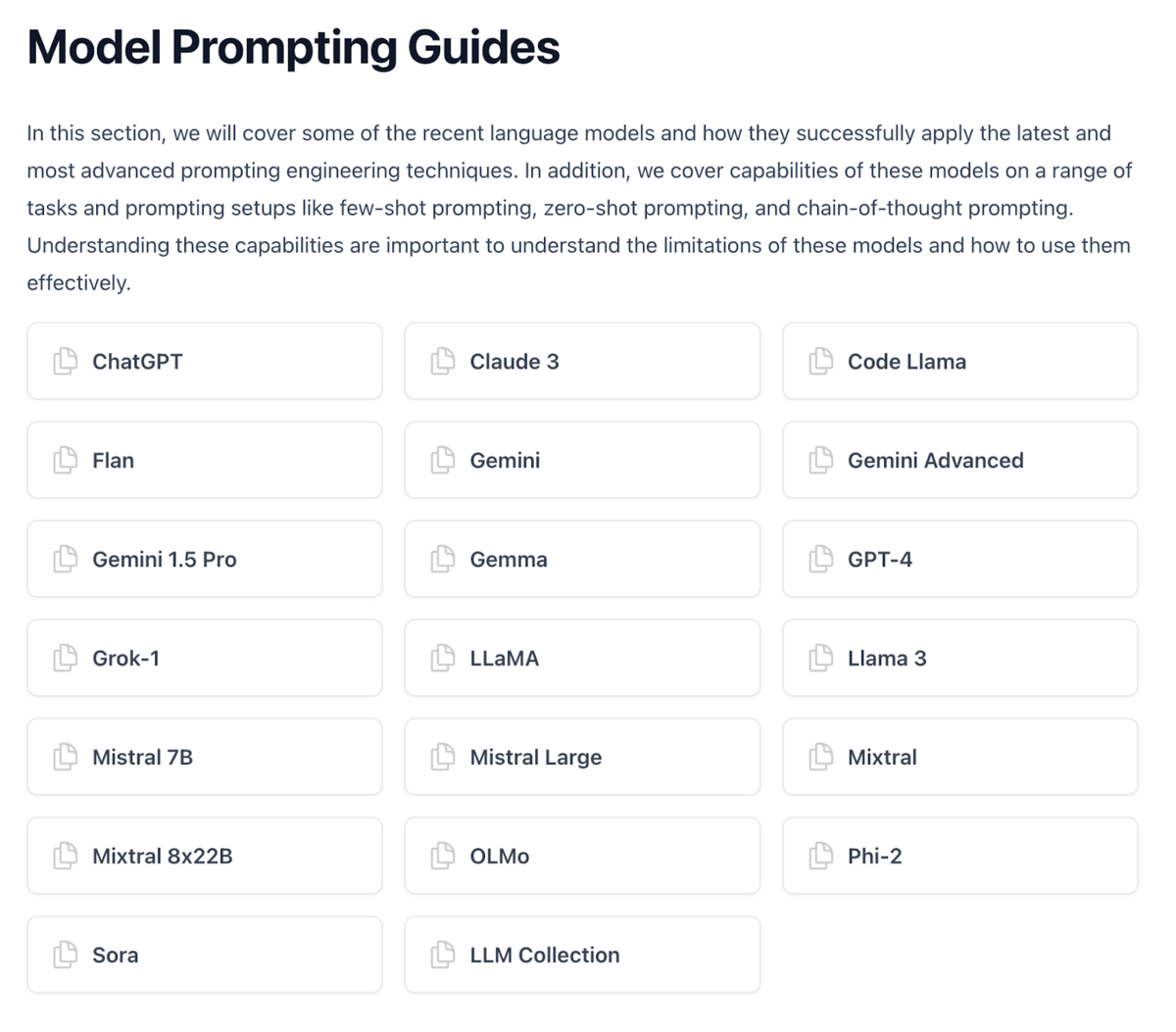

このガイドでは、異なるタスクでより良い結果を得るためのプロンプト設計技術を紹介しており、Zero-shot や Few-shot、Chain-of-Thoughtなどの基本技術は一通り網羅されています。また、さまざまな応用例を通じて生成AIの活用方法を説明し、タスク別の具体的なプロンプト例を提供する PromptHub も存在します。さらに、生成AIのさまざまなモデルの概要や、それぞれの特性について紹介されているほか、利用時のリスクや制限についても深く掘り下げられています。

このガイドは継続的に更新されており、新しい技術や研究成果が追加されるため、常に最新の知識を得ることができます。そのため、今回の勉強会では、参加者全員が意識的に新しい更新内容もチェックしながら学習を進めました。

どのように読み進めたか?

隔週で1時間の読書会を実施しました。データサイエンスチームの3人が担当章を事前に読み、共有したい内容をまとめて発表しました。

各回の発表では、担当者が事前に章の内容を整理し、重要なポイントを抜粋して共有しました。本の内容は基本的に論文のサマリー形式であるため、結論のみを紹介することが多いものの、特に興味深いトピックについては原論文を読み込み、その内容をより深く掘り下げて議論しました。結果として、毎回の読書会は議論が活発に行われ、1時間がギリギリになるほど充実した時間となりました。

当初は半年間で11回の予定でしたが、本の内容の更新や追加情報の整理が必要になったこともあり、結果的に1年間継続することになりました。さらに、読書会の内容をドキュメント化し、チームメンバー以外の関係者にも共有しました。これにより、勉強会に参加していないメンバーも、必要な時に知識を活用できるようにしました。

得られたこと

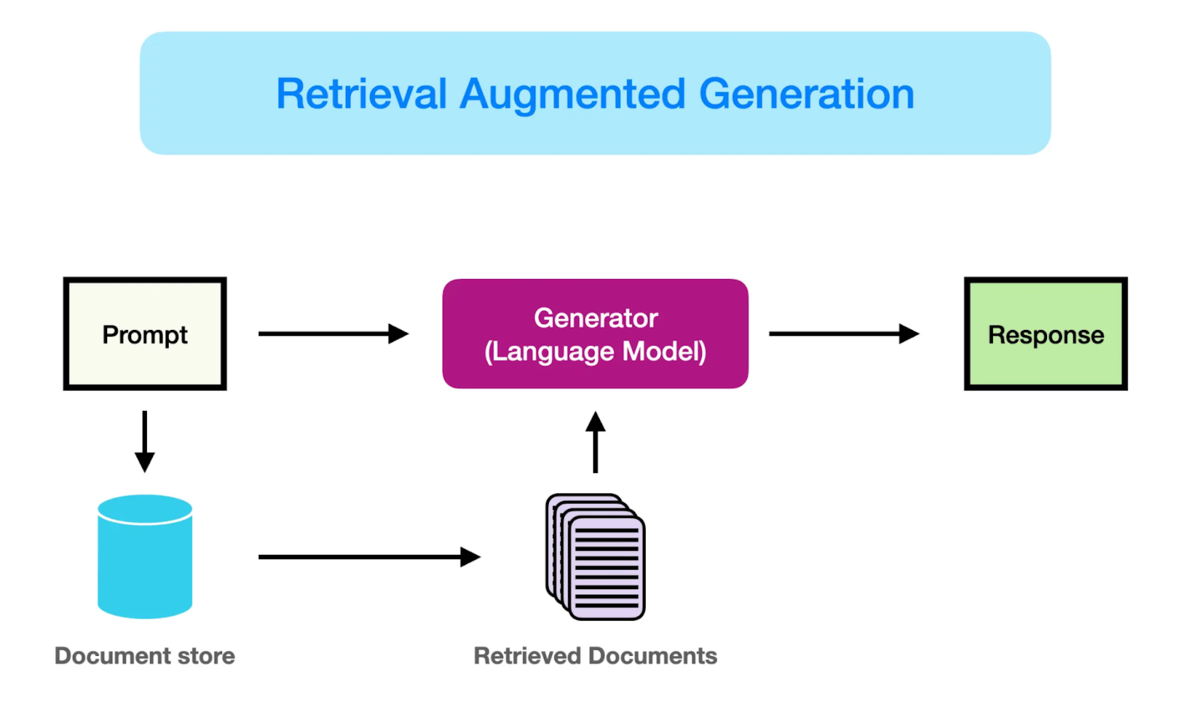

今回の勉強会を通じて、Prompt Engineering の技法やその背景理論を勉強できて生成AIの活用方法についても理解が深まりました。目的の出力を得るために、どのようにプロンプトを設計すればよいのかを学びました。単なるプロンプト入力にとどまらず、エージェント開発についても知見を得ることができました。例えば、外部知識を活用する RAG 技術は、知識を問う問題の自動作成に役立つことが分かりました。

また、論文を読むことで、プロンプトの設計方法だけでなく、その背景にある理論や技術の根拠についても理解が深まりました。How だけでなく、What と Why についての知識も身につき、より理論的にアプローチできるようになりました。

さらに、さまざまなモデルについて学習し、それぞれの性能や違いを把握することができました。

(出典:Prompt Engineering Guide)

今回の勉強会で得た知識を基に、社内検討中の企画に対する生成AIの活用方法についてより具体的な検討を進めることができました。

感想

技術を学ぶだけでなく、Classi における活用シーンも検討することができ、良い雰囲気の中で勉強が進められました。また、本の後半を読む際に、前の章が更新されていることがあり、技術の進化の速さを実感しました。

特に、生成AIのリスクに関する部分は関心が高く、企業として責任を持つためには、生成AIの性能だけでなく、制限やリスクを理解しながら技術を活用することが重要であると再認識しました。

今回の勉強会を通じて、生成AIの可能性と課題の両面を深く理解することができました。今後も継続的に学びながら、実際のプロダクト開発に活かしていきたいと考えています!