こんにちは。tetoru開発部に所属しているエンジニアの中島です。

弊社には現在、主に高校をターゲットとする「Classi」というサービスと、主に小中学校をターゲットとする「tetoru」というサービスが存在します。 会社やサービスについて詳しくは下記資料を御覧ください。

tetoruについて(採用・エンジニア向け) - Speaker Deck

Classiを担当する部署とtetoruを担当する部署は分かれていて、筆者は2024年10月にClassiを開発するチームからtetoruを開発するチームへ社内異動しました。 今回の記事では、その経緯やtetoruでの現在の様子をお伝えします。

Classiに入社するまで

私がClassiに入社したのは、2020年4月です。入社の理由は、子どもたちを支える大人のサポートをしたいと考えたからです。

現在、私には小学生の子どもが二人います。これまで多くの方々に支えていただきましたが、特に保育園や小学校の先生方には親身になって助けていただきました。

Classiに入社する前、EDIX(教育分野の展示会)で先生方を取り巻く環境について知る機会がありました。先生方は子どもたちのことを深く想ってくださっているにもかかわらず、業務過多やさまざまな理由で休職を余儀なくされたり、体調を崩してしまうことが少なくありません。

私は、子どもの成長には多くの大人のサポートが必要だと考えています。そして、子どもたちを支える大人たちには心に余裕を持ってほしいと考えています。心に余裕がなければ子どもと対峙するのは難しいかもしれませんし、子ども側も相談しにくさを感じてしまうかもしれません。

そんな思いから、私は先生方をサポートできる仕事をしたいと考え、Classiに入社しました。 (配属は「Classi」側です)

tetoruへの興味

Classiに入社したとき、ちょうど私の息子が小学校に入学しました。今では息子は5年生、娘は2年生になりました。子どもたちの学校生活を見守るなかで、自然と小中学校向けのサービスであるtetoruにも興味を持つようになりました。

弊社では、情報共有がとてもオープンに行われています。Classi側のチームに所属していた時でも、tetoru側のチームがどのような人たちで構成されているのか、どんな施策が進められているのか、エンジニア間ではどのようなPull Requestが作られているかまで見ることができます。

普段から頻繁にチェックしていたわけではありませんが、イベントの際などに気になることはキャッチアップするようにしていました。

また、tetoruである機能を開発する際、保護者目線での意見を求められたことがありました。そのとき、デザイナーの方々のtetoruに対する想いに触れることもあり、自然とtetoruに惹かれていきました。いつか自分もtetoruに関わりたいと思うようになったのは、その頃からです。

tetoruの「伝えあう、通じ合う、手をとりあう。」というタグラインも心から好きで、是非下記記事も読んでいただきたいです。

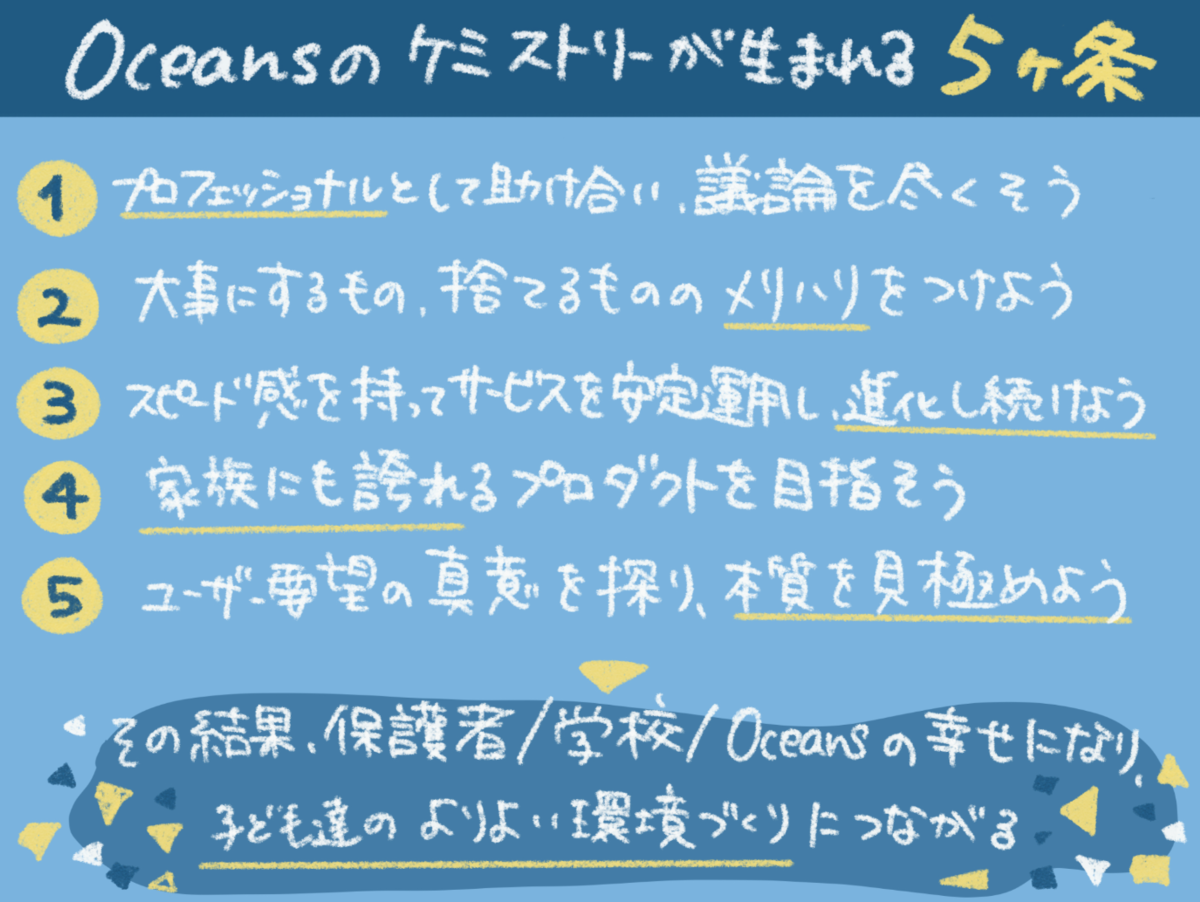

tetoruのチームメンバーが大事にしている価値観として下記がありますが、「子ども達のよりよい環境づくり」は、私がClassiに入社した理由の一つでもあります。

異動するにあたって

「いつか関わりたい」と思っていても、日々の業務に忙殺されるなかで、なかなか行動に移せずにいました。実際に異動するまでには年単位の時間がかかりましたが、いくつかの縁があり、ようやく動き出すことができました。

大きなきっかけのひとつは、tetoru側がClassi内のエンジニア向けに異動の公募を出したことです。まさに願ってもない機会でした。

もうひとつは、現在tetoruチームにジョインしてくださっている株式会社万葉の方々と話す機会があったことです。その時の様子は以下の記事に詳しく書かれていますが、ぜひ一緒にお仕事させていただきたいと思える良い会でした。

また、部長や自チームのEM、他チームのEMと話す機会もあり、異動の決断を後押ししてもらいました。もっと早く異動希望を伝えてもよかったと反省点もありますが、この場を借りて、お話を聞いてくださった皆さんに感謝を伝えたいです。

異動してみて

tetoruの歴史はClassiよりは浅く、コードベースもまだ比較的小さいです。システム構成もClassiと大きくは変わらず理解しやすいと感じました。これは社内異動のメリットですね。

チームの文化については、以前のチームとは異なる点もあります。

以前のチームでは、朝会で進捗や状況を細かく確認し、非同期でできることはなるべく非同期で進める方針でした(もちろん同期的なミーティングもありました)。

一方、現在のチームでは、細かな進捗確認はあまり行わず、各自の裁量に任されていることが多く、その分、同期的なコミュニケーションが重視されていると感じています。

どちらが良い・悪いという話ではなく、チームの状況やメンバーによって最適なスタイルは異なるものだと思っています。

また、異動者の意見を柔軟に取り入れる文化があるのも素晴らしいと感じました。チームにジョインしたばかりで感じる違和感はしばらく経つと薄れてしまうことがわかっていたので、なるべく口に出すようにしていましたが(内心最初から出しすぎかなとは思っていましたが)、「それ、試してみる?」と前向きに受け止め、実際に試し、振り返る機会を作ってくれる点は、非常にありがたかったです。

特にMTGの多さやSlackのチャンネルが分かれすぎていることで生じるコストに着目しました。ただ、減らすことだけが必ずしも正しいことではありませんので、1週間減らしてみてどうだったか、やっぱり必要だった、減らしても問題なかった、など意見を出し合い改善することができました。

以前のチームでも今のチームでも、エンジニア同士だけでなく、デザイナー、プロダクトマネージャー、ディレクター、QAメンバーとも密に連携しながら、プロダクトを一緒に育てていく感覚を持てています。

チームのイベント

私たちのチームでは、毎日朝会でその日のタスクを共有し、週ごとにリファインメント・スプリントレビュー・スプリントレトロスペクティブ(振り返り会)を実施しています。

スプリントレビューでは、エンジニアが開発した機能を見せるだけでなく、「デザイナーの今」というタイトルで、デザイナーが思案中のUIを共有する時間もあります。エンジニアは、今後実装予定のUIを事前に把握し、考慮すべき点を整理できるため、有意義な場になっています。

スプリントレトロスペクティブでは、良かったことや課題を共有し、投票で議論するテーマを決めて深掘りしています。

また、定期的にチームビルディングも行っていますが、現在は大きな機能開発の佳境にあるため一時休止中です。私はまだ参加したことがないので、次回の開催を楽しみにしています。詳しくはチームメンバーが書いた下記の記事をご覧ください。

以上、tetoruチームにジョインした経緯と現在の様子についてお伝えしました。

教育に関わりたい、子どもたちのより良い未来を創りたい、先生方をサポートしたいなどの想いがある方、このような環境で一緒に働いてみたいと思う方がいましたらぜひお話しさせてください。

これからもより良いプロダクトを作るために精進していきます!